【PR】この記事には広告を含む場合があります。

効果が分かるデータとかある?

効果的な使い方があるなら知りたい!

そんな疑問にお答えします。

この記事の内容

オーディオブック5つの脳科学的効果

このように、オーディオブックは聴覚の機能を最大限に活かし、内容理解力や集中力を上げてくれるからです。

本記事では、オーディオブックならではの「脳科学的効果」を詳しく解説します。

\ 人気のビジネス書を聴くならこちら /

1万5,000作品が聴き放題!いつでも解約OK

<< 小説・洋書・ポッドキャストなど幅広さが魅力 >>

2万作品が聴き放題!いつでも解約OK

オーディオブックとは?

オーディオブックは、「小説」や「ビジネス書」をはじめ、「自己啓発書」「洋書」「ポッドキャスト」などの音声コンテンツを聴けるサービスです。

というほど、2大アプリは作品ラインナップも使いやすさも充実しています。

→スクロールできます

| audiobook.jp | Audible | |

|---|---|---|

| 月額料金〈税込〉 | ●聴き放題プラン:1,330円/月(9,990円/年) ●月額会員プラン(単品購入):550円〜33,000円/月 ●チケットプラン(単品購入):1枚・1,500円/月・2枚・2,900円/月 | 聴き放題プラン:1,500円/月 |

| 聴き放題無料体験期間 | 14日間 | 30日間 |

| 聴き放題作品数 | 約1万作品 | 約12万作品(日本語版は約1万作品) |

| 作品総数 | 非公開 | 約40万作品(日本語版は約2万作品) |

| 作品の特徴 | ●ビジネス書ラインナップ日本1位 ●小説、ポッドキャストは少なめ | ●小説、洋書、自己啓発本、ポッドキャストが豊富 ●声優・俳優など著名人のナレーターが多数 |

オーディオブックの読書効果が浸透中

オーディオブックの効果を裏付けるように利用者がぞくぞく増加しています。

公式に発表されているデータをいくつかご紹介します。

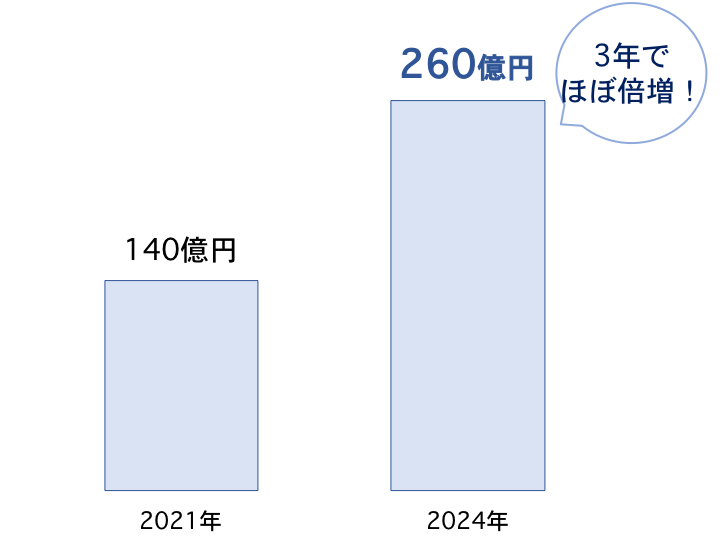

オーディオブックの市場規模は3年で倍増

オーディオブックサービスは、2024年には260億円規模の市場に発展するとの推計が発表されています。

例えば、株式会社オトバンクが運営する「audiobook.jp」は、2022年6月時点で累計会員数250万人を突破。

2017年から13倍に拡大したと発表されています。

忙しくて時間がない人ほど積極的に利用

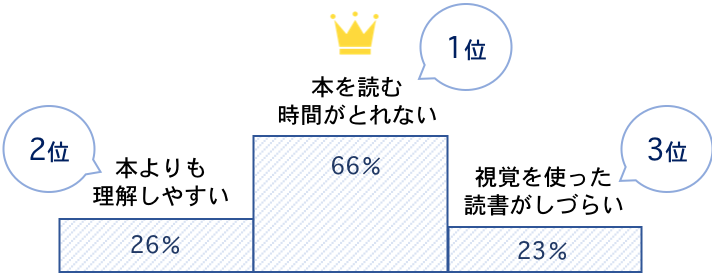

PR Timesによると、オーディオブックを使い始めたきっかけは「本を読む時間が取れない人」が66%と圧倒的に多いのが分かります。

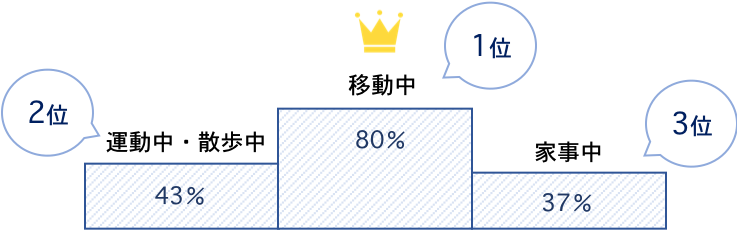

そして、利用シーンで最も多いのはダントツで「移動中」です。

「運動中や散歩中」も半数近くを占めています。

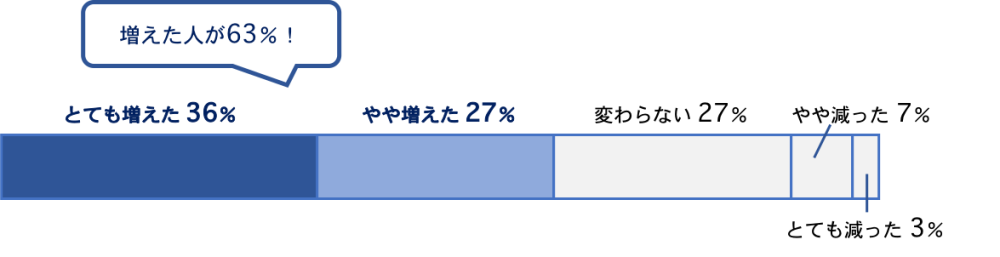

さらに、オーディオブックを使うようになってから「読書する時間が増えた人」は63%にものぼります。(紙の本や電子書籍も含む)

※参考:PR TIMES、PR TIMES「オーディオブック市場 2024年に260億円規模に」「audiobook․jpの累計会員数が、200万人を突破!」

オーディオブックの嬉しい5つの脳科学的効果

オーディオブックの脳科学的な効果に関する5つの実験データをご紹介します。

①音声で脳へダイレクトに情報を伝達

②「速聴」で物語への興味や集中度がアップ

③「速聴」の繰り返しで「速読」も向上

④認知症予防トレーニングと同等の効果

⑤ナレーターの音声で安心&リラックス

特に、「速聴」や「運動」と脳の働きとの効果的な関係は必見です。

1つずつ解説します。

①音声で脳へダイレクトに情報を伝達

私たちが読書をするときは、通常以下のプロセスで内容を認識しています。

【脳が認識するプロセス】

つまり、

「①目で文字情報を認識」し、

「②その情報を脳内で音声に変換」してから、

「③内容を認識」する。

というように、文字情報を音声に変換してから理解しているってことです。

でも、オーディオブックは違います。

※参考:Audiobook Times「オーディオブックによる耳を使った新しい読書、その効果とは?【その1】」

※参考:黙読と音読による文理解の違い

②「再生速度」で物語への興味や没入感が変化

大学生を対象にした実験で「0.5倍速」「1.0倍速」「1.5倍速」で朗読を聴きながら脳血流(前頭葉)と心電図を測定した後に、アンケートを行いました。

逆に、0.5倍速では内容への興味・没入感が低くなりました。

また同時に、「物語」と「学習関連」の題材を比較した結果では、「物語」の方が「学習関連」より興味や没入感が高かったようです。

※参考:脳血流計(NIRS)を用いた朗読聴取時の脳活動の評 価に関する研究

③「速聴」の繰り返しで「速読速度」も向上

音声を早く聴き取る「速聴」を繰り返すことで、「③内容認識」の速度が向上することが報告されています。

【脳が記憶するプロセス】

大学生32人を対象に「速読テスト」と「速聴トレーニング」を交互に行う実験で以下のような結果が得られました。

◆平均速聴速度は「速読テスト」「速聴トレーニング」を繰り返すことにより、向上することが認められた。

◆速読速度の速くなった被験者の速聴トレーニングの結果には、速聴速度の向上が認められる。

④認知症予防トレーニングと同等の効果

認知症予防のトレーニングでは、「計算と運動」のように二つの課題を同時に行うデュアルタスクが一般的に用いられます。

「オーディオブックと運動」の組み合わせでも、「計算と運動」と同等の脳血流反応が得られたという実験結果があります。

※参考:オーディオブック×運動で、認知症予防トレーニングと同等の脳血流活性作用を発見

動きながらオーディオブックを聴いても、脳の血流が活性化するんですね。

⑤ナレーターの音声で安心&リラックス

オーディオブックは、安心感やリラックス効果をもたらすことも報告されています。

特定の1つの作品を「電子書籍の読書」「オーディオブックのナレーターの音声で朗読」「テキストをコンピューターの合成音声で朗読」という3つの方法で読書し、前頭前野の脳血流を測定する実験を行いました。

これには以下のような理由が考えられます。

◆ナレーターの落ち着きのある情感豊かな音声であったことから、読者に安心感とリラックス効果をもたらし、これにより脳血流が低下したものと推察される。

※参考:電子書籍の読み取りおよび聴き取りをした場合の脳活性化と内容理解度

【補足1】有酸素運動で記憶力・集中力が強化

しかも、この脳効果を仕事に取り入れていた著名人はたくさん知られています。

◆村上春樹:執筆後にランニングや水泳

◆スティーブジョブズ、マークザッカーバーグ:歩きながらミーティング

◆カント、ベートーベン、ニーチェ:散歩習慣 など

【脳が記憶するプロセス】

※参考書籍「一流の頭脳/アンダース・ハンセン(精神科医)」「直立二足歩行の人類史/ジェレミー・デシルヴァ」

◆オーディオブックにおすすめの利用シーンについてはこちらで解説しています

>>オーディオブックはいつ聴くのが正解?〈使い方4シーン紹介〉

【補足2】オーディオブックの効果を10倍に?!

ベストセラー「耳学(みみがく)」の著者である精神科医の樺沢紫苑先生は、YouTube動画の中で「オーディオブックの効果を10倍にする方法」を紹介しています。

使って実感!オーディオブックの感想と効果

こちらもぜひ参考にしてください。

音声化されている本は人気書籍が多い

オーディオブックは、ナレーションなどの編集をする必要からコストがかかります。

定価より値段が上がってしまうので、売れない本は音声化しませんよね。

◆どんな本を聴いたらいい?という方はこちら

>>オーディオブックで聴く価値あり!おすすめの本30選〈3ジャンル限定〉

寝ながら本が読めて、目が疲れない

真っ暗な部屋で目を閉じたまま読書できるのは、オーディオブックだけ。

読書が終わっても電気を消す必要もないので楽ちんです。

一日中スマホ画面を見ながら生活する私たちにとって、目に負担がない読書はとても有り難いのでぜひ使ってみてください。

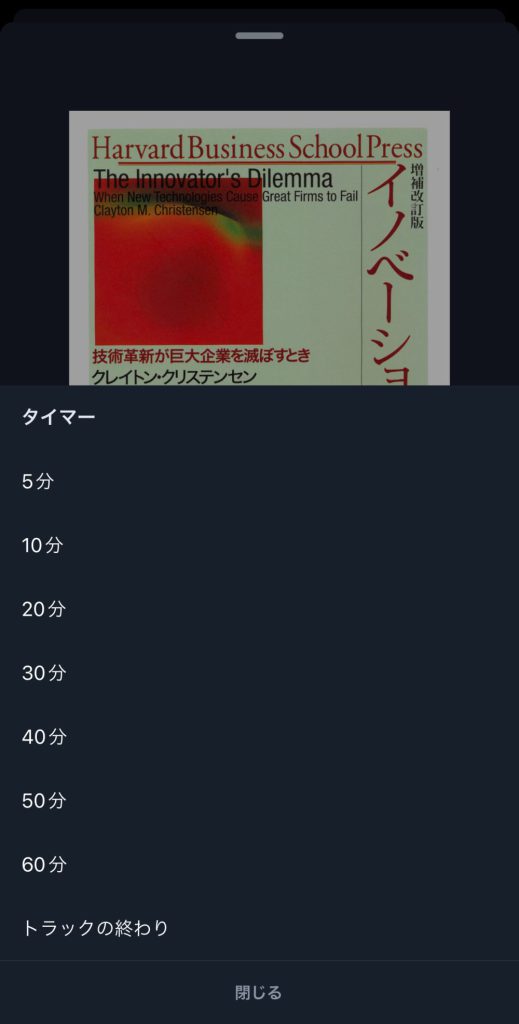

【audiobook.jp スリープタイマー画面】

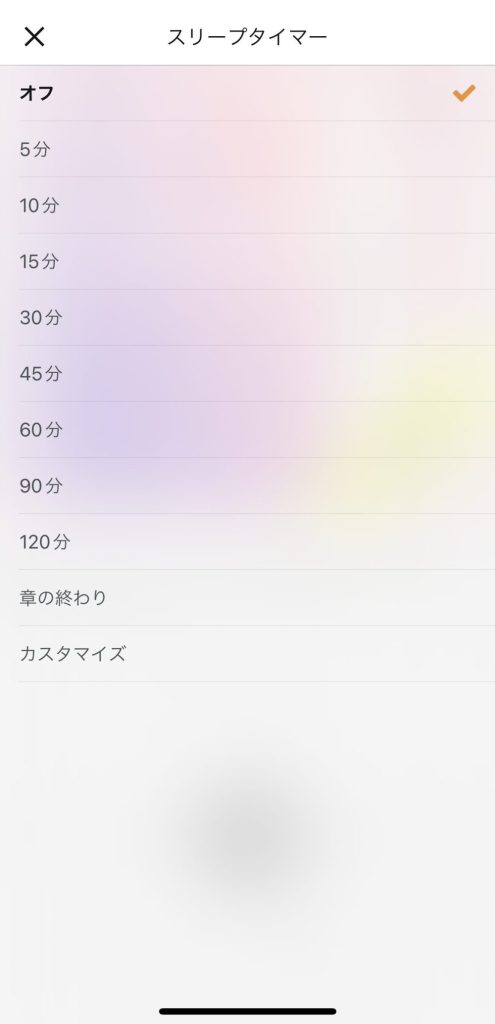

【audible スリープタイマー画面】

「何分後に朗読を止めてほしいか」時間を選んで設定することができます。

紙や電子書籍と使い分けて読書効率アップ

「紙の本」「電子書籍」「オーディオブック」、それぞれを目的やシーンで使い分けると読書効率がグーンとアップします。

スクロールできます→

| 目的 | 具体的な場所・シーン | 主な購入理由 | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | 知識を得たい 物語を読みたい | ・主に室内(たまに外出先) ・読みながらPCでノウハウを実践 | ・電子書籍やオーディオブックで売ってない ・活字で読まないと分からなそう ・読み終わったら売れる |

| 電子書籍 | 知識を得たい 物語を読みたい 本を増やしたくない | ・主に外出先(たまに室内) | ・Kindleで買える ・中古本が売ってない ・紙の本で買うほどじゃない |

| オーディオブック | 知識を得たい 物語を読みたい ラクして頭に入れたい | ・電車やバス、歩きながら ・運動しながら ・洗い物、掃除しながら | ・音声で理解できそう ・朗読と相性が良さそう ・繰り返して聴く必要がありそう |

自分の生活習慣やコスパと照らし合わせて使い分けるのがコツです。

◆上手な本の使い分け方法について詳しくはこちら

>>【現役ライターが解決】紙と電子書籍で迷う人はオーディオブックも合わせて使い分けよう

仕事やセールストークに活かせる知識が増える

成果につながるとさらに本を読みたくなり、オーディオブックの活躍度もぐんぐんアップしてきます。

速聴に慣れると時短読書が可能

オーディオブックは再生スピードを上げるほど時短読書ができます。

【2大オーディオブックアプリの再生速度調整幅】

◆オトバンク audiobook.jp:0.5〜4.0倍速

◆Amazon Audible:0.5〜3.5倍速

徐々に速度を上げて慣れていき、2倍速で聴けるようになると読書効率が倍増します。

読める作品数も倍増するので、聴き放題のコスパを最大限に活かせるようになります。

≪ 聴き放題プラン14日間無料体験実施中 ≫

ビジネス書ラインナップ日本一!いつでも解約OK

\ 2万作品聴き放題!30日間無料体験実施中 /

小説・ポッドキャストなど豊富なジャンル!いつでも解約OK

こんなあなたはオーディオブックにオススメ

【オーディオブックにオススメな人】

◆耳からの情報入力に抵抗がない人

◆活字を読むのがしんどい人

◆読書するヒマがない人

◆運動が苦手な人

◆音楽に飽きてきた人

サクッと解説します。

耳からの情報入力に抵抗がない人

普段から音楽やニュース、ラジオ、ポッドキャストなど音声コンテンツを聴き慣れている人は間違いなくオススメです。

活字を読むのがしんどい人

「昔から読書が苦手」「目が悪くて活字を読むのが辛い」といった人にもオーディオブックはオススメです。

読書するヒマがない人

記事の前半で紹介したように、忙しくて読書するヒマがない人ほど、オーディオブックの価値を感じている人が多くなっています。

運動が苦手な人

オーディオブックは「徒歩中」「運動中」の時間を有効活用できるのが特徴です。

運動が苦手・嫌いな人でも、オーディオブックを効果的に聴くために「歩く・走る」きっかけを自然と作れるようになります。

音楽に飽きてきた人

「スキマ時間は音楽、それ以外に思いつかない」という人はオーディオブックを試すチャンスです。

音楽のサブスクからオーディオブックのサブスクに変えることで、知識やニュース情報などのインプットを爆上げすることができます。

≪ ビジネス書ラインナップ日本一 ≫

登録は1分で完了!いつでも解約OK

\ 小説やエンタメなど2万作品が聴き放題! /

登録は1〜2分で完了!いつでも解約OK

Q&A 〈オーディオブックよくある質問〉

オーディオブックの使用に関して、よく聞かれる質問を厳選しましたのでぜひ参考にしてください。

- Q.音声が頭に入りにくいシーンって??

- A.

じっとしているときが一番危険。

じっとしていると、いろんな情報が目から入ってきて気が散りやすいんです。

手元にPCやスマホ、テレビがある状況も、つい触れてしまいます。

そういう意味でも移動中、運動中はおすすめです。

- Q.活字の本とオーディオブックで、向き不向きはある?

- A.

専門用語や古い言葉づかい、回りくどい和訳の洋書など、文字が頭に浮かびにくい本はオーディオブックは厳しいので「活字の本」が向いています。

図や表などの資料が多い本も、紙や電子書籍向きです。

資料はダウンロードできますが、見るたびに表示を切り替えるのがちょっと手間。逆に、それ以外の本はオーディオブックと相性が良いです。

詳しくは▷▷▷【現役ライターが解決】紙と電子書籍で迷う人はオーディオブックも合わせて使い分けよう

- Q.オーディオブックは読み飛ばしができないの?

- A.

そんなことはありません。「オトバンクAudiobook.jp」も「Amazon audible」も読み飛ばしできます。

本の「トラック一覧」で、もくじを表示すればタップして聴きたいところへ飛べます。ブックマークしたところだけ聴くこともできるので便利ですよ。

以上です。

【まとめ】時間をムダにしたくない人ほどオーディオブックは効果的

本記事では、オーディオブックが持つ驚きの脳科学的な効果を解説しました。

①音声で脳へダイレクトに情報を伝達

②「速聴」で物語への興味や集中度がアップ

③「速聴」の繰り返しで「速読」も向上

④認知症予防トレーニングと同等の効果

⑤ナレーターの音声で安心&リラックス

活字を読む必要がないのもオーディオブックの魅力ですが、特に注目なのは「速聴」を繰り返していると、「速読」も速くなること。

本を倍速で聴けると、通常の2倍の作品数を聴けるようになります。

このメリットは忙しい社会人にとって計り知れません。

「読書の時間なんてなかなか取れない」という人ほど使う価値を感じるはずです。

オーディオブックは、「もっと自分を高めたい」という向上心に「脳科学的効果」と「利用メリット」で応えてくれるサービス。

≪ 今なら聴き放題プラン14日間無料体験実施中! ≫

ビジネス書で学びたい人にオススメ!登録は1〜2分で完了!

\ 今なら聴き放題30日間無料体験実施中! /

小説やポッドキャストなど幅広く楽しみたい人に!登録は1〜2分で完了!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

ご質問があればぜひコメント欄に!

◆オーディオブックの使い方については以下の記事もご参考ください。

◆実際に使ったレビューについてはこちら

コメントはこちら

コメントを投稿するにはログインしてください。