【PR】この記事には広告を含む場合があります。

・電子書籍って読みづらくない?

・オーディオブックって頭に入らなそう・・

・「紙・電子書籍・オーディオブック」のメリデメを知りたい!

そんなお悩みに、現役ライターが実体験からお答えします。

この記事の内容

ライターの結論:本は「紙・電子書籍・オーディオブック」を併用して使い分けるのが理想的です。

使い分けることで「金銭的なお得」や「読書効率・読書量」を激増できることを実感しているからです。

ライターの筆者が実践しているので、必ずあなたの読書ライフをアップデートできるはずです。

長い記事のため、気になるところからチェックしてみてください。

【前提①】そもそも紙の本だけの読書は損!

「紙・電子書籍・オーディオブック」を使い分けるべき最大の理由は、それぞれの特徴をイイトコドリできることです。

【紙・電子書籍・オーディオブックの主な特徴】

→スクロールできます

| 「①金銭的なお得」 | 「②得意な利用シーン」 | 「③保管・持ち運び」 | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | 古本・個人売買の利用 | 自宅メイン | 保管場所が必要・荷物になる |

| 電子書籍 | 読み放題・無料体験・各社キャンペーンの利用 | 外出先メイン +自宅 | 保管場所・荷物不要 |

| オーディオブック | 聴き放題・無料体験・各社キャンペーンの利用 | スキマ時間メイン (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) | 保管場所・荷物不要 |

紙の本だけだと、「電子書籍」と「オーディオブック」のメリットを利用できず損なんです!

【前提②】「活字」と「音声」の違いは"目"

「紙の本」「電子書籍」「オーディオブック」の特徴は、大きく2つに分けられます。

◆紙の本・電子書籍:「活字読書」

◆オーディオブック:「音声読書」

当たり前だろ!

と思うかもですが、この2つは「目を使うかどうか」で決定的に違います。

なので以下のような特徴の違いがあります。

【紙・電子書籍・オーディオブックの特徴とメリット】

→スクロールできます

| 大きな特徴 | メリット | |

|---|---|---|

| 紙の本 | 活字の読書 | 「難しい言葉を把握しやすい」や「絵・図表が見やすい」 |

| 電子書籍 | 活字の読書 | 「難しい言葉を把握しやすい」「絵・図表が見やすい」 |

| オーディオブック | 音声の読書 | 「目を使わない」「活字や読書が苦手でもOK」「移動しながら聴ける」 |

【紙・電子書籍(活字読書)の得意領域】

◆分かりやすい〜難しい内容まで

◆専門分野・資格取得の勉強

◆ブログやプログラミングの実践 など

【オーディオブック(音声読書)の得意領域】

◆内容が分かりやすい

◆一般的な知識の習得

◆物語やエンタメを楽しむ など

以上をふまえて、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

紙・電子書籍・オーディオブックのメリ・デメ一覧

紙・電子書籍・オーディオブックの具体的なメリット・デメリットを比較すると以下になります。

【紙・電子書籍・オーディオブックのメリット・デメリット】

→スクロールできます

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 紙の本 | ・古本で買える、読後に売れる ・全体のボリューム、目的のページが分かりやすい ・マーカー、書き込みが自由 ・難しい言葉や専門用語、図表が見やすい | ・重い、保管・持ち運びに不便 ・動きながら読めない ・寝転がって読みづらい ・暗いと読めない ・劣化する |

| 電子書籍 | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・難しい言葉や専門用語、図表が見やすい ・便利な機能が多い(辞書、メモ、しおり、マーカーなど) | ・読後に売れない ・動きながら読めない ・マーカーはできるが書き込めない ・全体のボリュームをつかみにくい |

| オーディオブック | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・売れている人気作品が多い、聴き放題がある ・移動中・運動中も使えて読書時間を確保しやすい ・目を閉じたまま読める、目が疲れない ・活字・読書が苦手でもOK! ・再生速度を調整して時短読書できる | ・読後に売れない ・マーカーはできないがメモやふせんは可能 ・難しい内容は聴き取りにくい ・図や表を見るのが面倒 ・集中していないと気が散りやすい |

紙・電子書籍・オーディオブックのメリットとオススメの使い方

紙・電子書籍・オーディオブックのメリットに合わせて、以下のように使い分けるのがオススメです。

【紙・電子書籍・オーディオブックの嬉しい特徴】

→スクロールできます

| メリット | オススメの使い方 | オススメの利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | ・古本で買える、読後に売れる ・全体のボリューム、目的のページが分かりやすい ・マーカー、書き込みが自由 ・難しい言葉や専門用語、図表が見やすいl | ・専門分野・資格取得の勉強」 ・ブログやプログラミングなどの実践 | 自宅メイン(PCを使いながら)など |

| 電子書籍 | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・難しい言葉や専門用語、図表が見やすい ・便利な機能が多い(辞書、メモ、しおり、マーカーなど) | ・新たなジャンルの開拓 ・短期的・反復的な学び | 外出先、乗り物での移動中メイン |

| オーディオブック | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・売れている人気作品が多い、聴き放題がある ・移動中・運動中も使えて読書時間を確保しやすい ・目を閉じたまま読める、目が疲れない ・活字・読書が苦手でもOK! ・再生速度を調整して時短読書できる | ・内容が分かりやすい作品(小説、自己啓発系) ・一般的な知識の習得(ビジネス、ニュース系) ・何度もリピートして聴きたい作品 | スキマ時間メイン (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) |

【使い分けの例】

◆紙の本:自宅でPCを使いながらノウハウ本を実践

◆電子書籍:外出先で仕事の知識をインプット

◆オーディオブック:移動中のスキマ時間にニュースや小説を聴く

各本のオススメの使い方や利用シーンもセットで解説します。

〇紙の本のメリットとオススメの使い方

紙の本の強みは、手で触れて、すみずみまで目を通せることです。

| メリット | オススメの使い方 | オススメの利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | ①古本で買える、読後に売れる ②全体のボリューム、目的のページが分かりやすい ③マーカー、書き込みが自由 ④難しい言葉や専門用語、図表が見やすい | ・専門分野・資格取得の勉強 ・ブログやプログラミングなどの実践 | 自宅メイン(PCを使いながら)など |

特に③④の理由から、

紙の本:「じっくりと読み込む」「専門的な学び・実践」に最適

コレクションしたい作品なども紙はオススメですね。

特にAmazonは中古本が豊富なので、使わないのはモッタイナイ。

◆楽天ブックス

◆紀伊國屋書店

◆hont

〇電子書籍のメリットとオススメの使い方

電子書籍は、活字の本を何冊でも持ち歩ける手軽さが強みです。

| メリット | オススメの使い方 | オススメの利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 電子 | ①サブスク・キャンペーンなどを利用できる ②一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ③難しい言葉や専門用語、図表が見やすい ④便利な機能が多い(辞書、メモ、しおり、マーカーなど) | ・新たなジャンルの開拓 ・短期的・反復的な学び | 外出先、乗り物での移動中メイン |

①④の理由から、

電子書籍:「お得に時間つぶし」「空いた時間で読む・学ぶ」に最適

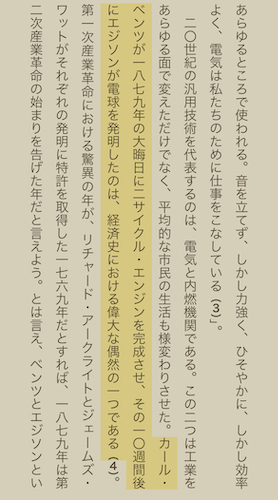

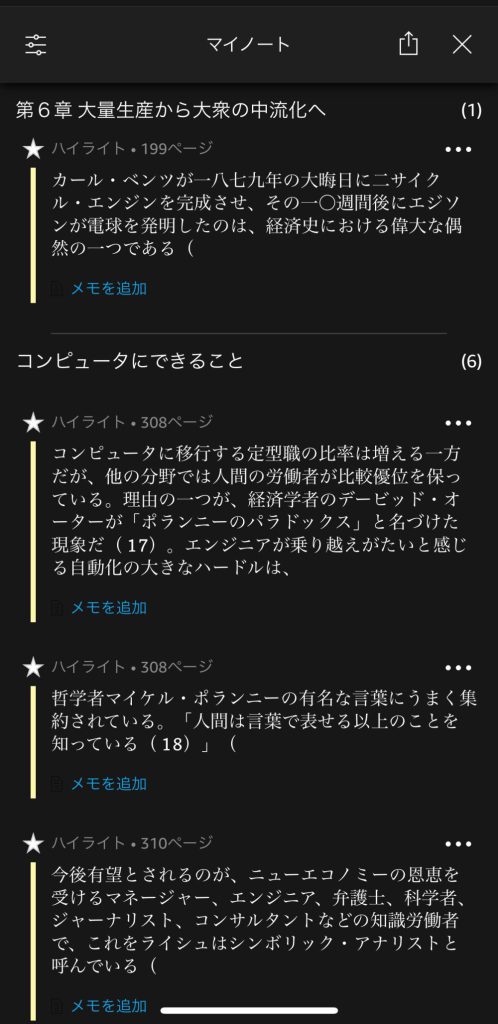

【Amazon Kindleのマーカーの画面】

【Amazon Kindleのメモ(ハイライト機能)の画面】

Kindleは本文にマーカーを引くと、しおりとしてクラウドに保存され「マイノート」で一覧表示できます。(PCの場合はAmazonの「notebook」ページ)

〈Kindle、読み放題サービスUnlimitedあり〉

◆楽天Kobo

〈100円、無料、〇〇%OFFあり〉

〈キャンペーン、無料お試し版あり〉

◆紀伊國屋書店

〈特価セール、割引キャンペーンあり〉

◆hont

〈セール、クーポンあり〉

〇オーディオブックのメリットとオススメの使い方

| メリット | オススメの使い方 | オススメの利用シーン | |

|---|---|---|---|

| オーディオブック | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・売れている人気作品が多い、聴き放題がある ・移動中・運動中も使えて読書時間を確保しやすい ・目を閉じたまま読める、目が疲れない ・活字・読書が苦手でもOK! ・再生速度を調整して時短読書できる | ・内容が分かりやすい作品(小説、自己啓発系) ・一般的な知識の習得(ビジネス、ニュース系) ・何度もリピートして聴きたい作品 | スキマ時間メイン (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) |

オーディオブック:「分かりやすい・聴きやすい作品」「何度も聴きたい作品」「新ジャンルへの挑戦」に最適

◆「小説が好き!」「幅広いコンテンツを聴きたい!」人はこちら

>>>Amazon Audible (オーディブル) :「初回聴き放題プラン30日間無料体験」実施中!

◆「ビジネス書を1冊ずつ購入して聴きたい!」人はこちら

>>>オトバンク audiobook.jp(オーディオブックジェーピー):「初回聴き放題14日間無料体験」実施中!

>>Audibleとaudiobook.jpのプランについてはこちら

紙・電子書籍・オーディオブックのデメリットと補い方

ライターの実体験から検証したデメリットも紹介します。

【紙・電子書籍・オーディオブックの残念な特徴】

→スクロールできます

| デメリット | デメリットを補う使い方 | 苦手な利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | ・重い、保管・持ち運びが不便 ・動きながら読めない ・寝転がって読みづらい ・暗いと読めない ・劣化する | オーディオブックで「動きながら」「寝ながら」の読書時間をプラス! | ・スキマ時間 (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) ・暗い部屋 |

| 電子書籍 | ・読後に売れない ・動きながら読めない ・マーカーはできるが書き込めない ・全体のボリュームをつかみにくい | 家では紙、移動中はオーディオブックで読書効率を最大化! | スキマ時間 (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) |

| オーディオブック | ・読後に売れない ・マーカーはできないがメモやふせんは可能 ・難しい内容は聴き取りにくい ・図や表を見るのが面倒 ・集中していないと気が散りやすい | 家では紙、外出先では電子書籍で読書効率を最大化! | じっと静止した状態(気が散りやすい) |

デメリットを補い合うのも、使い分けの目的なのでぜひチェックしてください。

✖️紙の本のデメリットと補い方

紙の本の弱点は、活字読書だけに「目」に頼るところが多い点です。

| デメリット | デメリットを補う使い方 | 苦手な利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | ①重い、保管・持ち運びが不便 ②動きながら読めない ③寝転がって読みづらい ④暗いと読めない ⑤劣化する | オーディオブックで「動きながら」「寝ながら」の読書時間をプラス! | ・スキマ時間 (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) ・暗い部屋 |

②④の理由から、

紙の本:「静止した状態」「明るい環境」でしか読めないのがデメリット

なので、場所や目的に合わせてオーディオブックと組み合わせるのがオススメです。

✖️電子書籍のデメリットと補い方

電子書籍は便利ですが、利用シーンが限定されるのが弱点ですね。

| デメリット | デメリットを補う使い方 | 苦手な利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 電子書籍 | ①読後に売れない ②動きながら読めない ③マーカーはできるが書き込めない ④全体のボリュームをつかみにくい | 家では紙、移動中はオーディオブックで読書効率を最大化! | ・スキマ時間 (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) |

②④の理由から、

電子書籍:「静止した状況に限られる」「見開きにできず全体を把握しづらい」のがデメリット

なので、紙の本とオーディオブックを組み合わせて読書量をアップするのがオススメです。

✖️オーディオブックのデメリットと補い方

オーディオブックは、内容や言葉が難しいと右から左へビュンビュン抜けていくのが弱点です。

| デメリット | デメリットを補う使い方 | 苦手な使い方 | |

|---|---|---|---|

| オーディオブック | ①読後に売れない ②マーカーはできないがメモやふせんは可能 ③難しい内容は聴き取りにくい ④図や表を見るのが面倒 ⑤集中していないと気が散りやすい | 家では紙、外出先では電子書籍で読書効率を最大化! | じっと静止した状態(気が散りやすい) |

特に②③の理由から、

オーディオブック:「専門用語、図表の多い作品」に向かないのがデメリット

図表が多いと閲覧が面倒なので、学術系はオススメしませんね。

「繰り返し聴いて頭に入れたい」という本は、ぜひオーディオブックを試してみてください。

◆「Amazon Audible」の無料体験レビューはこちら

【テーマ別オススメ】こんなケースはどの本?

具体的な目的から「どの本を選ぶべきか?」についてもお答えします。

5つのケースで解説しますので、ぜひ参考にしてください。

①「お得さ」で選ぶなら?

「Kindle Unlimited」:月額980円で500万冊の電子書籍が読み放題

というAmazonのサービスです。

「2か月99円」など、さまざまなキャンペーンもあります。

ただし、オーディオブックの「Amazon Audible」も、初回「30日間無料体験」「月額1,500円で12万作品が聴き放題」できるサブスクサービスです。

②疲れにくいのは?

オーディオブックは、

◆活字を読む必要がない

◆目を閉じたまま本を聴ける

◆動きながら聴ける

のがメリットなので、ラクして頭に入れるのに最適です。

③速く読むなら?

オーディオブックには「再生速度調節」の機能があるからです。

◆Audible:0.5〜3.5倍速

◆audiobook.jp:0.5〜4.0倍速

※どちらも0.1ポイントずつ調整可能

再生速度を速めることで時短読書できるので、短期間でたくさんの作品に触れるのがオーディオブックのメリットです。

④電車・バスで読むなら?

なぜなら電子書籍には、

◆立ったまま読める

◆スマホに何冊でも入れられる

◆音声よりも集中しやすい

というメリットがあるからです。

⑤「学び」に活かすなら?

オーディオブックでも特に「Amazon Audible」は、

◆ビジネス・自己啓発系

◆海外の書籍や語学系

◆ニュース・外国語のポッドキャスト

といったコンテンツが揃っているのでオススメです。

\ 今なら30日間無料体験実施中! /

<< 12万作品が聴き放題!いつでも解約OKで安心!! >>

【選ぶだけ!】あなたのオススメを超簡単診断

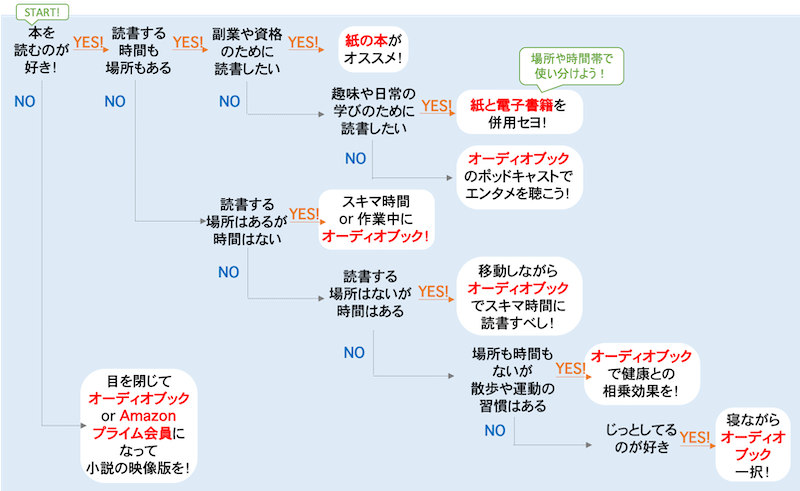

ここまで読んでも「自分にどれが合ってるのか分からない!」というあなたのために、超簡単な診断フローチャートをご用意しました。

1日や1週間の中で「紙・電子書籍・オーディオブック」を組み合わせて使い分けるのがコツです。

私の場合は、

◆徒歩中・運動中:「オーディオブック」

◆電車・バス内:「オーディオブック」+「電子書籍」

◆自宅:「紙の本」

◆外出先(カフェ):「電子書籍」

という使い分け方をしていますので、参考にしてみてください。

オーディオブックなら「Audible」か「audiobook.jp」の2択

現在のオーディオブックは、「Amazon Audible」と「オトバンクaudiobook.jp」が二大巨頭です。

それぞれ得意分野が違うので、分かりやすくご紹介します。

【Audibleとaudiobook.jpの比較】→スクロールできます

| audible | audiobook.jp | |

|---|---|---|

| 聴き放題プラン〈税込〉 | 1,500円/月 | 1,330円/月(9,990円/年) |

| 単品購入プラン〈税込〉 | なし (個別に購入。有料会員は30%OFF) | ・月額会員プラン:550円〜33,000円/月 ・チケットプラン:1枚・1,500円/月、2枚・2,900円/月※ |

| 聴き放題作品数 | 約12万作品(日本語版は約1万作品) | 約1万5,000作品 |

| 作品総数 | 約40万作品(日本語版は約2万作品) | 非公開 |

| 無料体験期間 | 30日間 | 14日間 (ポッドキャスト:一部30日間無料体験あり) |

| 作品の特徴 | ・小説、洋書、自己啓発本、ポッドキャストが豊富 ・声優・俳優など著名人のナレーターが多数 | ビジネス書ラインナップ日本1位 |

※チケットプラン:オーディブックと交換できるチケットを毎月もらえるプランです。(1作品/1枚)

特徴の違いは、以下になります。

◆Audible:人気ビジネス書は少ないが聴き放題の小説が豊富

◆audiobook.jp:聴き放題の小説は少ないが人気ビジネス書が豊富

\ 12万作品が聴き放題 /

<< いつでも解約OK!登録もサクッと簡単!! >>

≪ 今なら14日間無料で聴き放題 ≫

Q&A |オーディオブックによくある質問

オーディオブックに興味を持った人からよく聴かれる質問と回答をまとめましたので、ぜひ利用する前にチェックしてください。

- Q.オーディオブックは一冊聴くのにどれくらいかかるの?

- A.

・ビジネス書:7・8時間〜

・小説、自己啓発:10時間〜

というのが、ザックリとした目安になります。(作品によってバラツキがあります)

長編作品だと20時間を超えるものもあります。

私は2倍速程度で聴いているので、目安の半分くらいの時間で読めています。

- Q.音声が頭に入りにくいシーンって??

- A.

じっとしているときが一番危険。

じっとしていると、いろんな情報が目から入ってきて気が散りやすいんです。

手元にPCやスマホ、テレビがある状況も、つい触れてしまいます。

そういう意味でも「徒歩中、運動中、ルーティンワーク中、就寝中、運転中」はおすすめです。

- Q.オーディオブックは活字より頭に入りにくい?

- A.

音声読書と脳には、独特の関係があります。

人は本を読むとき「①目で活字情報を認識」→「②その言葉を頭の中で音声に変換」→「③その音声の内容を理解する」というプロセスで理解しています。

音声で聴くオーディオブックは①と②を必要とせず、ダイレクトに音声で頭に入力されるといいます。

それだけ、効率的な読書ができるんですね。

詳しくは▷▷▷こちらの記事で解説しています。

【まとめ】ゴールは読書じゃない!インプットだ!

今回は「紙の本」「電子書籍」「オーディオブック」の使い分けの必要性について解説しました。

【紙・電子書籍・オーディオブックの嬉しい特徴】

→スクロールできます

| メリット | オススメの使い方 | オススメの利用シーン | |

|---|---|---|---|

| 紙の本 | ・古本で買える、読後に売れる ・全体のボリューム、目的のページが分かりやすい ・マーカー、書き込みが自由 ・難しい言葉や専門用語、図表が見やすいl | 「専門分野・資格取得の勉強」「ブログやプログラミングなどの実践」 | 自宅メイン(PCを使いながら)など |

| 電子書籍 | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・難しい言葉や専門用語、図表が見やすい ・便利な機能が多い(辞書、メモ、しおり、マーカーなど) | 「新たなジャンルの開拓」「短期的・反復的な学び」 | 外出先、乗り物での移動中メイン |

| オーディオブック | ・サブスク・キャンペーンなどを利用できる ・一瞬で買える、売り切れない、場所を取らない ・売れている人気作品が多い、聴き放題がある ・移動中・運動中も使えて読書時間を確保しやすい ・目を閉じたまま読める、目が疲れない ・活字・読書が苦手でもOK! ・再生速度を調整して時短読書できる | 「内容が分かりやすい作品」「一般的な知識の習得」「何度もリピートして聴きたい作品」 | スキマ時間メイン (家事中、通勤中、徒歩・運動中、就寝中、運転中) |

1つ1つの本を読む前に、目的や使う場所などをはっきりさせ、それに合う方法を選べばOK、簡単です。

私は、本当の読書の魅力や意味とは、

◆自分の知らない経験・キャリをの持ち主の知識をもらえる

◆ぶっとんだ想像力の持ち主が作り出した物語を楽しめる

ことだと信じています。

ぜひあなたも、いろんな本に触れる時間を生みだし、中高年でも成長し続けて人生を豊かにしていきましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

本記事を読む前より、オーディオブックに興味を持ってもらえたら嬉しい限りです。

◆オーディオブックをもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事もお役に立つと思います。

コメントはこちら

コメントを投稿するにはログインしてください。